(文/陳漱渝 北京魯迅博物館原副館長、研究館員)

南開大學外文系主任李霽野先生是我的老恩師。1925年以魯迅為核心的文學社團未名社初期由韋素園主持社務,后期由李霽野主持社務。李霽野跟未名社的臺靜農是莫逆之交,由于兩岸隔絕無法聚首,李先生委托我借探親之機于1989年9月至10月五次拜訪臺靜農。第二年我再次去臺灣,臺靜農先生竟駕鶴西去了,令我深以為憾。寫作此文,追念兩位先生一生的誠摯友誼。

01

志同道合結社未名

書桌對面的墻上,懸掛著一幅絲織的魯迅繡像。左側懸掛著魯迅集《離騷》句的條幅:“望崦嵫而勿迫,恐鵜鴂之先鳴”;右側是臺靜農手繪的《梅花圖》,上題“孤燈竹屋清霜夜,夢到梅花即見君”——這兩句詩出自宋人張道洽的《對梅其四》。張道洽以寫梅見長,平生作詠梅詩三百余首。

圖|20世紀20年代,未名社成員聚會。左起:韋從蕪、李霽野、韋素園、臺靜農

魯迅是李霽野的恩師,未名社的精神旗幟。臺靜農是李霽野的摯友,從童顏到鶴發,友誼持續了八十多年。臺先生1902年出生,長李先生兩歲,都是安徽霍邱縣人,住在葉集鎮同一條街。但據李先生的長輩說,李先生在襁褓中就見過臺先生,曾相視一笑。1914年春,霍邱葉集鎮創辦了民強小學,李先生跟臺先生都從私塾轉進了這所學校,同學中還有介紹他們結識魯迅的張目寒,以及后來成為未名社成員的韋素園、韋叢蕪兄弟。1918年臺先生考入了漢口大華中學,李先生則轉入了阜陽第三師范。地域的暌離并未影響他們精神的溝通。1919年發生了“五四”愛國運動,他們又共同創辦了《新淮潮》雜志,鼓吹新文化運動,主張“立定腳跟撐宇宙,放開斗膽吸文明”。

在臺、李的交往史上,最珍貴的記憶當然是1925年夏天跟韋素園兄弟和曹靖華共同成立了未名社,奉魯迅為精神領袖,以譯介外國文學為宗旨。“未名”,就是暫時還沒有想出名目的意思。當時臺先生在北京大學研究所國學門工作;李先生在清末創辦的崇實中學就讀,準備畢業后進燕京大學深造。介紹他們結識魯迅的張目寒是魯迅在北京世界語專門學校任教時的學生。未名社成立后出版了魯迅的譯作,出版了臺先生的小說《地之子》《建塔者》,也出版了李先生的翻譯作品。李先生在該社出版的《往星中》,是俄國作家安德烈夫的劇本。魯迅認為劇中的天文學家向往于星空的神秘世界,“聲音雖然遠大,卻有些空虛的”。天文學家的兒子卻為了窮人去革命,因此入獄,發狂后成為白癡。兒子的未婚妻不愿離開人世,情愿活在人間,陪伴變成“活死尸”的情人度過一生。這個劇本是臺先生動員李先生翻譯的,并提供了該書的英文譯本,韋素園又提供了俄文原著,經魯迅校閱,成為了李先生的成名譯作。不過,李先生跟韋素園合譯的《文學與革命》卻讓臺先生受到了株連,不但該書被禁,李先生和臺先生都被北洋政府羈押了五十天。

臺先生于1927年8月初入杏壇,先后在中法大學、輔仁大學、北平大學、女子文理學院、廈門大學、山東大學等校執教。李先生先后在孔德學校、輔仁大學、天津河北女子師范、重慶北碚復旦大學等校任教。抗日戰爭爆發后,臺先生于1938年秋入川,路過天津時,李先生親自送他上船。1943年1月,李先生逃出了華北淪陷區。同年3月,李先生到四川白沙女子師范學院任教,跟臺先生成了同事和鄰居。1946年5月,女子師范學院要從白沙遷回重慶,臺先生辭職。正巧魏建功先生推薦臺先生到臺灣大學任教,臺先生便于同年10月抵達臺北,從此一呆就是44年。此時李先生也到了臺灣,在臺灣編譯館任職,宗旨是清除日本殖民化流毒,進行文化重建工作。他們在臺灣共同經歷了“二·二八”事件之后的白色恐怖。臺先生因家室之累只能噤若寒蟬,其間在臺灣大學任教28年,至1973年退休。李先生則被臺灣當局秘密通緝,由當時臺灣的一位地下黨員黃猷護送,轉經香港,于1949年秋重回天津,一直在南開大學英語系任教,直至1981年退休。

02

分隔兩岸書信傳情

李先生是一個極重感情的人,雖有迭起的波濤阻隔,仍然斬不斷對海峽彼岸老友的綿綿思念,靜夜懷想,常常老淚橫流。為顧及臺先生的安全,他在回憶文章中常以“青君”作為代稱。“青”,顯然取自“靜”字的左一半。1977年,有人散布臺先生是“叛徒”和“托派”的流言,李先生于同年11月11日給我寫了一封長信,詳細介紹了臺先生1928年、1932年和1934年的三次被捕經過,證明他是一位左翼文化戰士,批駁了那些污蔑不實之詞。李先生信中叮囑:“希望你把這封信好好保存著,說不定什么時候還有參考價值。”至于臺先生初見陳獨秀是在1938年秋,兩人同住在四川江津縣,受到原國家女排教練鄧若曾之父鄧季宣的關照。此時的陳獨秀仍然堅持一些錯誤的政治觀點,但早已脫離托派組織,潛心從事學術研究。他跟臺靜農通信的全部內容,都是探討音韻學與文字學。陳獨秀在致臺靜農的一封信中表示,這是在做五四新文化運動的“未竟之功”(臺靜農:《酒旗風暖少年狂——憶陳獨秀先生》,臺北《聯合報》1990年11月11日)。

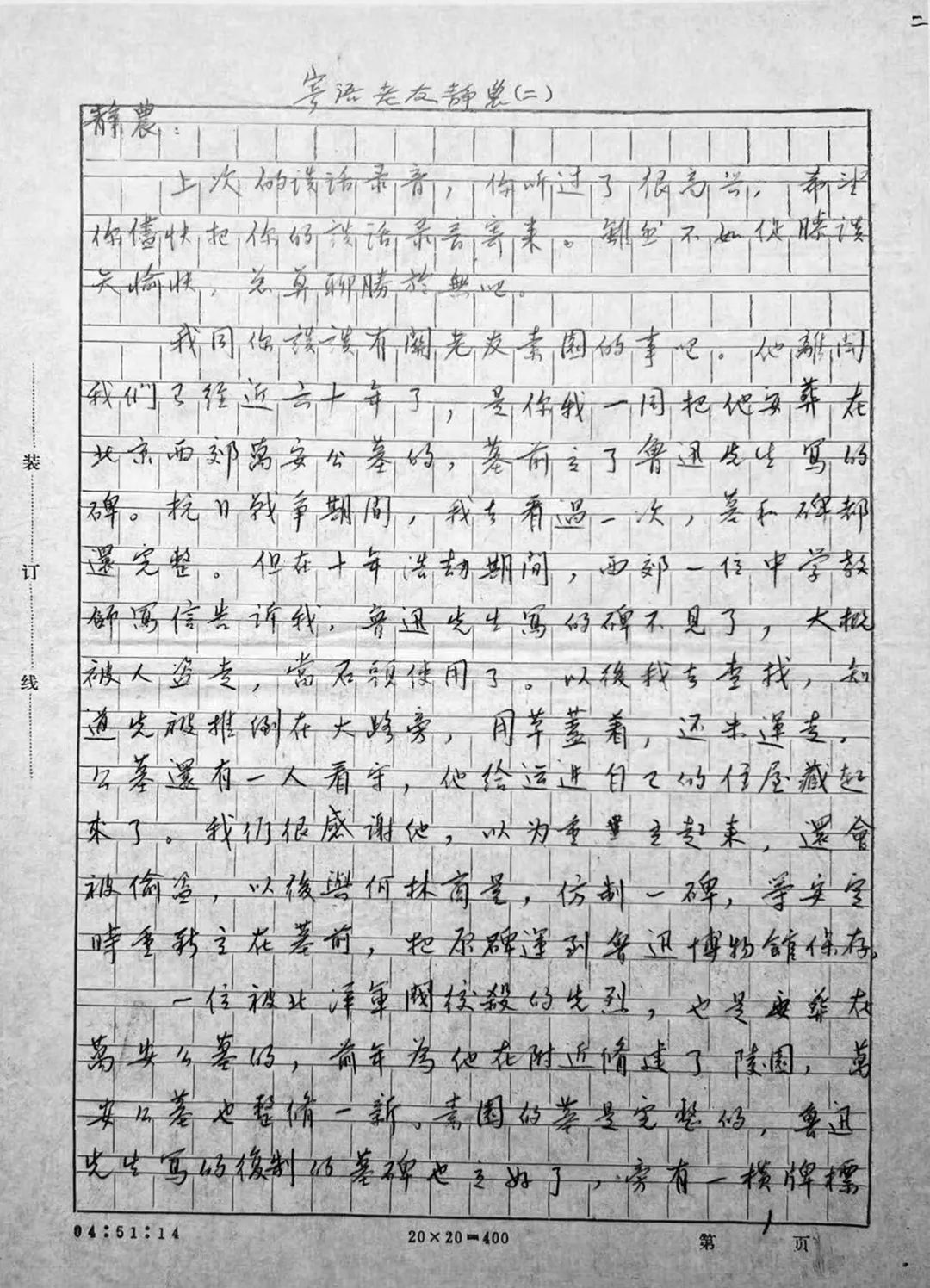

圖|李霽野寫給臺靜農的信

李先生在懷念臺先生的一首七絕中寫道:“南北少年兩地分,時傷白發意難禁。何當度峽訪君去,共慶晴空一片清。”由于政治原因和年齡健康問題,李先生這一愿望并未實現。但通過海外親友,他們從20世紀70年代就開始互通音訊,包括寄信和寄錄音帶。臺先生告訴李先生,他于1973年從臺灣大學退休,為另謀生計,曾在兩個私立學校的研究所兼課,也曾舉辦個人書法展。他寫字、作畫,是為自娛,排遣內心抑塞,也能貼補一些生活費用。1986年曾赴美國探親旅游,很不習慣,又摔了一跤,導致顱內淤血。李先生勸臺先生留下一部自傳,臺先生說他一生孤直自愛,猶遭小人環伺,不愿回首往事,但他覺得李先生寫的《回憶未名社》“誠懇詳實”,是部好書。1989年底,臺先生在溫州街十八巷六號的宿舍需要拆遷,臺先生覺得搬離居住了43年的老窩,有被掃地出門之感,十分喪氣。1990年初又檢查出食道癌,痛苦不堪。張目寒、常惠等少年知交先后去世,也令他悲痛不已。

圖|1989年,作者與臺靜農(右)教授攝于龍坡丈室

李先生在致臺先生信中,主要是介紹他的家庭生活,特別是含飴弄孫的樂趣。因為身邊的長子長媳上班,他家開始沒裝電話,害怕干擾。聽說國外已有視頻電話,特別神往。李先生聽過蕭伯納的錄音講話,又聽說俄羅斯發現了托爾斯泰的錄音,便嘗試用寄錄音帶的方式跟臺先生交流。臺先生擅字畫,李先生的休息方式則是用錄音機聽外國詩歌朗誦和古典音樂。李先生曾想安排在香港跟臺先生相聚,未果。

圖|作者與恩師李霽野(左)

李先生致臺先生的信,有一封感人至深。這封信寫于1990年7月9日,即臺先生逝世前夕。李先生提到他們共同的朋友韋素園。魯迅在《憶韋素園君》一文中寫道:“是的,但韋素園卻并非天才,也非豪杰,當然更不是高樓的尖頂,或名園的美花,然而他是樓下的一塊石材,園中的一撮泥土,在中國第一要他多。”1932年,韋素園三十歲,因肺病逝世于北京同仁醫院,宏才遠志,厄于短年。當時李先生跟臺先生共同把韋素園安葬在北京西郊的萬安公墓。替韋素園買墓穴時,他們多買了一穴,相約誰先走,誰就去墓地陪伴韋素園。李先生建議他跟臺先生百年之后,都把骨灰盒安葬在韋素園墓旁,將“死別”變為“死會”,可以為他們這幾位莫逆之交增添一點欣慰。李先生說,他寫這封信時,“心里十分平靜。因為死亡雖然不是我們很歡迎的客人,也不是什么可怕的魔影了”。

然而,世事難料。1990年11月9日,臺先生病逝,跟夫人于韻閑合葬于臺北縣金寶山墓園。1997年5月4日,李先生病逝于天津。他們雖然未能白頭聚首,但李先生做了一夢,重返安徽探訪臺先生的故居,并重現了在四川白沙跟臺先生歡聚的情景,印證了臺先生題贈的古詩:“夢到梅花即見君。”李先生跟夫人劉文貞的骨灰后來安葬在故鄉安徽霍邱縣的葉集區,跟臺先生的故居相依相伴。

關于我們? 合作推廣? 聯系電話:18901119810 ??010-88824959 ??詹先生 ??電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國互聯網新聞中心 京ICP證 040089號-1? 互聯網新聞信息服務許可證 ??10120170004號 網絡傳播視聽節目許可證號:0105123