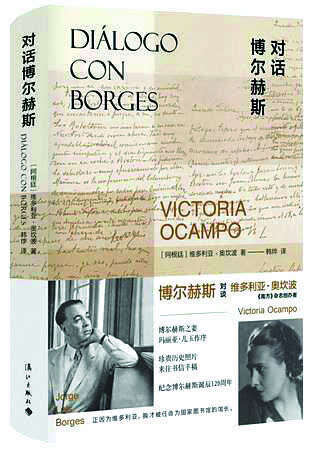

《對話博爾赫斯》 [阿根廷]維多利亞·奧坎波 著 韓燁 譯 漓江出版社出版

《沙之書》 [阿根廷]博爾赫斯 著 王永年 譯 上海譯文出版社出版

《另一個,同一個》 [阿根廷]博爾赫斯 著 王永年 譯 上海譯文出版社出版

博爾赫斯到老都保持著完整的人格和幽默感,可是,在讀過他的作品,包括大量的談話錄之后,我們發現,在無比的睿智、風趣和深刻背后,博爾赫斯其實是個不太快活的人。

讀兩個人的書會使人自嘆讀書太少。這兩個人,一個是錢鍾書,一個是博爾赫斯。古往今來,博學者何止千萬,很少有人像他們一樣,把武功展示得如此堂皇和炫目。然而讀書和世上所有的事一樣,都是一把雙刃劍。讀書多的人深明事理,又因明理而明智,可惜這明智不能落實在現實情境中,每遇疑難,往往束手無策。俗話說,書呆子不能立世。書呆子就像法國詩人波德萊爾筆下的信天翁,云霄里的王者,一旦被放逐于地上,巨大的翅膀反而妨礙它行走。錢先生和博爾赫斯不一樣,錢先生不是書呆子,錢先生是智者。大澤玄黃,時移世變,錢先生夫妻攜手,一路有驚無險地走過來,讓景仰他的后輩無不為他慶幸。博爾赫斯呢?盡管南美國家的動蕩簡直像螞蟻搬家一樣尋常,可他就是運氣好。博爾赫斯政治立場鮮明,討厭庇隆,在反對庇隆的宣言上簽過字。庇隆上臺,當然不會放過他。于是數月之后,大名鼎鼎的作家就被撤銷了在圖書館的職務,改任科爾多瓦街市場的家禽和家兔稽查員。可是庇隆雖是軍人出身,舞刀弄槍本是當行,卻沒有動博爾赫斯一根寒毛。讓他稽查禽兔,固然是羞辱,卻更像一個玩笑,就像張士誠把有潔癖的倪云林鎖在馬桶上一樣,帶點黑色幽默,簡直不像迫害,而是一次堪稱佳話的雅謔了。

博爾赫斯不必世事洞明也活得好好的,而且年事愈高,名氣愈大,活到八十七歲,順順當當地享譽全球。順境使他到老都保持著完整的人格和幽默感,不必強學西昆體,崎嶇又窈窕地繞圈子,或如魯迅那樣,自嘲加冷嘲。可是,在讀過他的作品,包括大量的談話錄之后,我們發現,在無比的睿智、風趣和深刻背后,博爾赫斯其實是個不太快活的人。焦慮糾纏了他一輩子,他一輩子都在為排解這些焦慮而奮斗,直到去世前不久,才用一種形而上學的方式把自己解放出來。

一位西方學者說,博爾赫斯喜歡引述阿基里斯追不上烏龜的悖論,此事再明確不過地暴露了他的終身焦慮:人永遠不能實現其目標。具體在博爾赫斯這里,目標可以簡化為兩個,一個是文學事業,另一個,是婚姻生活。

博爾赫斯使我們想起電影《海上鋼琴師》中的那位天才鋼琴師1900。1900一輩子生活在郵輪上,郵輪之外的世界他不能想象,更別說履足其中。當落后于時代潮流的豪華郵輪終于要被摧毀時,他選擇了隨郵輪一起葬身海底。

博爾赫斯愛好廣泛,交友甚多,母親陪伴他,照顧他,朋友們幫助他,事業上相互呼應,直到垂暮之年,還有晚輩的瑪麗婭·兒玉做他忠心耿耿的秘書,他在現實世界其實是如魚在水的。他敏感,有時急躁,如失戀后以拔掉牙齒泄恨,就相當小孩子氣,但大體上是個非常理性的人。除了絕頂的藝術才華,表面上,他和1900很少相似之處,但如果細察他們與現實的關系,盡管有著度的差異,精神上卻是契合的。

海上鋼琴師無力應對現實,只能活在自己的小世界里。博爾赫斯身處現實社會,出來就沒有脫離過它,但唯有在書的象牙塔里,才有天堂之感。他在談到幻想文學時說過一段很有名的話:“所有文學本質上都是幻想性的。幻想文學不是對現實的逃避,而是幫助我們以更深刻更復雜的方式來理解現實。”在短篇小說《一個厭倦的人的烏托邦》里,他借人物之口說:“現在我們不談事實。現在誰都不關心事實,它們只是虛構和推理的出發點。”博爾赫斯不止一次說過,假如有天堂,天堂應該就是圖書館的模樣。

他服膺蘇格蘭哲學家貝克萊的說法,萬物的客觀存在并不重要,重要的是被感知,只有被感知的事物才是有意義的存在。因此,比起現實,博爾赫斯更看重幻想,看重夢和一切玄學的東西。既然一切都是我們的感知,那么,事物的確定性何在。說到底,我們自身的存在,以及我們認識的世界,不過像一場夢,正像莊子所說的,我們不知道是自己夢見變成了蝴蝶,還是蝴蝶夢見變成了我們。我們自以為從夢中醒來,很可能是從一重夢回到了另一重夢。莊子和列子說夢,窮盡了夢的可能性,但博爾赫斯硬是要百尺竿頭更進一步:通過夢創造真實。要理解博爾赫斯,短篇小說《圓形廢墟》是一把鑰匙。

著名的《特隆,烏克巴爾、奧比斯特·蒂烏斯》寫一群人通過編纂百科全書虛構了一個星球世界,舉凡民族、歷史、政治、宗教、文化、地理、物種、建筑、氣候,等等,事無巨細,無不包攬。在特隆,萬事萬物皆“因人的思維而存在,因人的遺忘而消失,因人的幻想而產生。”更神奇的是,在小說結尾,這個純屬虛構的特隆世界竟然慢慢侵入地球,并改變了地球的現實。

同樣的主題,《圓形廢墟》比《特隆》更簡潔,卻也更深入,更具本質性。博爾赫斯的靈感來自卡羅爾·劉易斯的《愛麗斯鏡中奇遇記》,在書中,雙胞胎之一的蒂威多嘀嘲笑愛麗絲,說她不過國王夢中的東西,“如果他不再夢到你,你想你會在哪兒?哪兒也不在。你將消失,就像熄滅的蠟燭。”

《圓形廢墟》里的魔法師在夢中為自己創造了一個兒子,也是繼承人。他到達圓形廢墟后的唯一目的,就是不斷地做夢,“要毫發不爽地夢見那個人,使之成為現實。”博爾赫斯以卡夫卡寫《地洞》那樣細致入微的細節,描寫魔法師如何從一片混亂和虛無中創造一個有血有肉的人。他先是夢到一個環形劇場,“黑壓壓地坐滿了不聲不響的學生”,經過十天的授課,終于從中發現一個沉默憂郁的孩子,然后他把其他孩子解散,只留下這一個,開始把那孩子從一個朦朧的幻影轉化為肉體的實在。他夢到孩子隱秘的心臟,然后是各個器官,不出一年,工作到達骨骼和眼瞼,最后是最困難的毛發。

孩子肉體成形,他教他知識,讓他熟悉現實,直到能夠行動,能夠替代他,去另一座荒廢的廟宇。很快,兒子成功了,人們開始傳說他的這種神奇,包括毫發無傷地穿過火焰。

魔法師因此擔心起來。他想,世上唯有以火的形式現身的神,知道他的兒子是個幻影,他擔心兒子想到自己不怕火的特質,由此發現他自己“不過是一個幻影,不是人,而是另一個人的夢的投影,那該多么沮喪,多么困惑。”

博爾赫斯幾乎終身未婚,只是在他去世那年,才和相伴多年的瑪麗婭·兒玉辦理了結婚手續,兩個月后即去世了。博爾赫斯是愛情的徹底失敗者,這其中既有性格的因素,也和他父親在他年輕時帶他去妓院進行性啟蒙,結果導致他終生對性愛感到畏懼有關。也因此,博爾赫斯沒有兒女。他對此的遺憾在文字這兒并無太多表露,但偶一涉及,則情不自禁,可見懊恨之深。在晚年之作《另一個人》里,七十多歲的博爾赫斯在劍橋的查爾斯河畔遇到一個二十多歲的年輕人,經過交談,發現這個年輕人正是幾十年前的自己。小說寫道:“我沒有兒女,對這可憐的小伙子感到一種眷戀之情,覺得他比我親生的兒子還親切。”其中的無限深情,令人想起同樣終生未婚的英國散文家查爾斯·蘭姆。蘭姆在《夢中兒女》中細致入微地描寫了他為假想的一兒一女講述家中往事的情景。蘭姆愛過一位姑娘愛麗絲,愛麗絲后來嫁給別人。蘭姆夢想的那對兒女,正是愛麗絲所生。文章結尾,兩個小孩子漸漸模糊,消隱于遠處,作者仿佛聽到他們說:“我們不是你的孩子,也不是愛麗絲的孩子,我們不過是夢中的幻覺……”文章到此,情不自禁,悵惘莫名。博爾赫斯肯定是更加心有戚戚的,他的相關作品,大概由此生發或受到啟發的。

博爾赫斯還寫了十四行詩《致兒子》。他說,從遠古到未來,人,他的兒子,兒子的兒子,構成無盡的綿延,每個人在時間里都是過客,又都是永恒的一部分。

沒有兒子,永恒之鏈就斷了。

從《圓形廢墟》到《另一個人》,時間跨度是三十年。兩篇小說都寫了夢,在前一個夢里,他親手創造了自己的兒子,在后一個夢里,他把早已湮滅在時間之河里的年輕時的自己看作自己的兒子。這是什么樣的執念啊。

在《圓形廢墟》的結尾,廢墟遭到火焚,魔法師走進火焰里,一剎那間明白了:他也不是人,也只是一個幻影,另一個人夢中的幻影。

現實被否定,因此理所當然的,現實中留下的缺陷和遺憾也被否定了,幻想成為即使算不上完美也肯定是更好的替代。這是智者無可非議的阿Q式的勝利。

對性愛噩夢般的恐懼,也在晚年的《烏爾里卡》里被輕輕消解了。博爾赫斯化身的來自哥倫比亞的文學教授哈維爾,遇到恬靜神秘的北歐姑娘烏爾里卡(馬麗亞·兒玉的化身),他們從相識到相親相愛,最后在古老的房間里,并臥在床上,此時,博爾赫斯用少有的近乎煽情的筆調寫下這樣的告白:

“我們兩人之間沒有鋼劍相隔。時間像沙漏里的沙粒那樣流逝。地老天荒的愛情在幽暗中蕩漾,我第一次也是最后一次占有了烏爾里卡的肉體的形象。”

博爾赫斯在《另一個人》里說的這段話還是對他一生最好的總結:“完美的責任是接受夢境,正如我們已經接受了這個宇宙,承認我們生在這個世界上,能用眼睛看東西,能呼吸一樣。”

關于我們? 合作推廣? 聯系電話:18901119810 ??010-88824959 ??詹先生 ??電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國互聯網新聞中心 京ICP證 040089號-1? 互聯網新聞信息服務許可證 ??10120170004號 網絡傳播視聽節目許可證號:0105123